2009. 7. 16. 12:58ㆍ내 삶의 흔적들/얘기

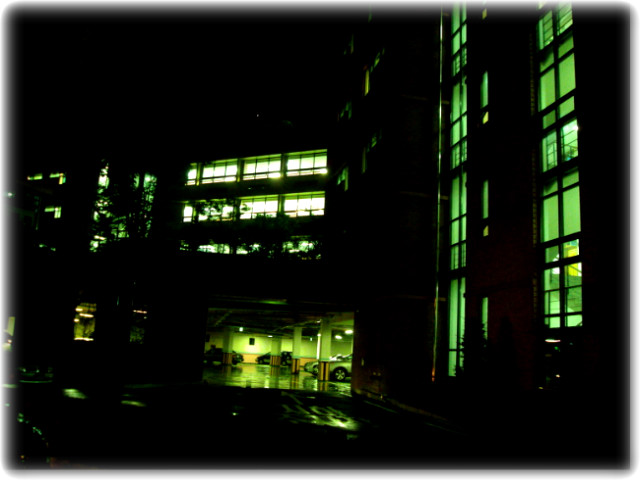

억수같이 쏟아지는 빗속을 뚫고 큰녀석을 데리러 학교에 갔다.

교정은 고요한 침묵에 묻혀 있고, 불 켜진 교실에는 순수한 꿈과 열정을 쏟는 아이들의 기가 넘쳐서인지

유난히도 밝게 빛나고 있다.

이미 주차장은 나와 같은 사람들의 생각으로 꽉 차 있다.

밤 10시가 되자 한 무리의 하얀 아이들이 우르르 몰려 나왔다.

그 많은 희망들은 어느 새 하나 둘 저마다의 친숙한 품속으로 빨려들 듯 찾아들어가고

나의 시선에 이끌린 녀석의 모습도 저만치에서 다가오고 있다.

손을 흔들어 위치를 확인해 주고 반가운 얼굴로 녀석을 맞이해 주니 얼굴 가득 미소가 너스레를 떨며 차문을 연다.

눈빛이 영 피곤해 보여서 고생했다고 한마디 했더니 씩~하고 쪼갠다.

어차피 해야 할 거라면 웃는 얼굴로 좀 더 힘차게 이루었으면 좋으련만...

그 동안 잊고 있었지만..돌아오는 길에 가만히 생각해 보니 29년 전이나 지금이나 별반 달라진 게 없는 듯 하기도 하다.

나의 고등학교 3학년 시절도 그러했었으니까.

그때도 수업이 끝나면 밤 10시 까지는 자율학습을 해야 했다.

다른 게 있다면, 요즘은 학교에서 점심과 저녁을 해결하니 책가방에 반찬국물을 쏟아 책을 버릴 염려가 없다는 것과

도시에 따라서는 자전거를 타고 등하교를 하기에는 좀 위험하다는 것.

고등학생 쯤 되면 부모님들이 큰 관심을 갖지않아도 구르고 넘어지며 스스로 잘 감내해 왔던 것 같은데

요즘은 아이 키우는 게 어쩌면 상전을 모시고 사는 것 같은 생각이 가끔 들곤 한다는 것...

먼 곳에 사는 친구들을 빼고는 대부분 자전거를 타고 등하교를 했고 하굣길에 친구들과 어울려

가끔은 낭만이라는 이름으로 친구 집 뒤뜰에 둘러앉아 김치 한 조각에 막걸리 한 사발 정도는 했던 기억들.

그 땐 학원이라는 게 없을 때였지만ㅡ사실, 있었는지는 잘 모르겠다.ㅡ참고서 살 돈도 없을 때였으니 뭐...

그런데 곁눈질 할 틈도 없었다고 하는 게 맞는 표현 일 것 같다.

큼지막하고 높이도 꽤 높은 노란색 양은 도시락도 두개를 싸 가지고 다녔다

하나는 점심시간에 또 하나는 당연히 자율학습을 시작하는 6시 쯤 먹기 위해였는데

그 도시락들은 언제나 자기들의 시간을 지키지 못하고 사라졌다.

하나는 2교시가 끝나기 무섭게 잽싸게 까먹어 버렸다.

그러다가 가끔은 환기가 되지 않아, 반찬 냄새가 진동하는 교실에 들어오신 선생님한테 들켜서

수업시간에 도시락을 물고 복도에 나가서 벌 받던 기억들.

또 하나의 도시락은 점심시간에 후딱 먹어치우고는 운동을 좋아하는 친구들과 삼삼오오 모여

철봉이며 평행봉 운동을 아주 열심히 했었다.

덕분에 남들이 부러워하는 근육질의 몸매를 자랑했었는데

이젠 그 좋던 근육들은 다 어디로 가고 두꺼운 지방이 대신 그곳을 점령했으니 참...

그 땐 왜 그리도 먹어도, 먹어도 배가 고프던지...먹고 나서 돌아서면 또 배가 고팠던 기억들이

아직도 이렇게 생생하게 남아있는걸 보면 아마도 뱃속에 식충이 몇 마리 쯤 들어있었는지...

그렇게 일과를 마치고 집에 돌아와 11시 쯤 먹는 늦은 저녁밥은 정말 환상적인 꿀맛이었다.

잊고 있었던 까마득한 그 옛날 일들..짧은 시간에 스쳐간 많은 기억들이 무척이나 생생하다.

그때의 아련한 기억들이 내리는 빗방울에 용해되어 차창을 반짝거리며 굴러갔다.

집에 도착할 때 쯤 비바람이 좀 잠잠해 졌다.

학기 초에 통학버스를 수소문하여 등하교를 시켰는데 어느 날 갑자기 녀석 마음대로 그 통학버스를 끊어버렸다.

다른 아이들도 일반버스를 타고 다니는데 굳이 저만 타고 다니는 것도 그렇고

학교 가는데 10분도 걸리지 않는 거리에 8만원이나 하는 돈을 쓰는 게 아까워서였다고 하니..

이걸 잘했다고 해야 하나...

덕분에 날씨가 궂은 날이면 어김없이 마중을 가라고 마누라가 닦달을 할 터인데

어떻게 해결을 해야 할지 참 난감하다.

그 늦은 시간에 집 밖으로 나가는 걸 싫어하는 줄 알면서...

이래저래 신경 쓰이게 생겼다.

2009.07.16.

'내 삶의 흔적들 > 얘기' 카테고리의 다른 글

| 우째 이런일이... (0) | 2009.10.26 |

|---|---|

| 삼가, 고인의 명복을 빕니다 (0) | 2009.08.20 |

| 미역국은 어디가고 (0) | 2009.06.18 |

| 하늘로 보내는 편지 (0) | 2009.05.29 |

| 월요일 (0) | 2009.03.30 |